Одной из важнейших задач современного растениеводства является его интенсификация, где химическая защита растений играет решающую роль. 85-95% площадей зерновых культур засеваются протравленными семенами, что при интенсивном земледелии позволяет достигать урожайности 70-90 ц/га на озимых и 30-50 ц/га на яровых. Дальнейший рост урожайности возможен только при комплексном подходе к защите растений. При эпифитотийном развитии листостебельных инфекций, таких как бурая ржавчина, септориоз, мучнистая роса и пиренофороз, потери урожая могут достигать до 70%, ухудшая качество продукции. Поэтому использование фунгицидов в период вегетации является наиболее ответственным этапом.

Современный ассортимент фунгицидов формируется с учетом экологической безопасности для здоровья человека. полезных организмов агробиоценоза и экосистемы.предпочтение отдается малотоксичным препаратам системного действия, таким как стробилурины, триазолы 2-го и 3-го поколений. Эти препараты обладают пролонгированным защитным эффектом, высокой избирательностью и способностью подавлять основные фитопатогенты при меньших нормах применения и меньшей зависимости от погодных условий. Это делает их предпочтительными для широкого использования в сельском хозяйстве.

Зерновые поражаются различными грибами, вирусами, бактериями и другими микроорганизмами. Болезни зерновых культур могут поражать растения на всех стадиях развития. Чтобы избежать проблем с посевами и получить прибыль от реализации урожая, нужно вовремя распознать заболевание и применить эффективную защиту от него.

Симптомы, цикл развития и методы борьбы

Мучнисторосяные грибы (Erysiphomycetes) – класс грибов отдела аскомицеты. Включает 13 родов и около 500 видов, распространен повсеместно. Паразитирует как на двудольных, так и на злаковых растениях вызывая у них заболевание – МУЧНИСТАЯ РОСА.

Мучнистую росу на злаковых культурах вызывают сумчатый гриб (Erysiphe graminis), — в т. ч. пшеничную – E. graminis forma specialis (f. sp.) tritici, ржаную – (f. sp.) secale, овсяную – (f. sp.) аvenae. Он представлен более чем 110 формами. Это биотрофные грибы, которые питаются живыми клетками растений и редко выживают при отсутствии живой культуры.

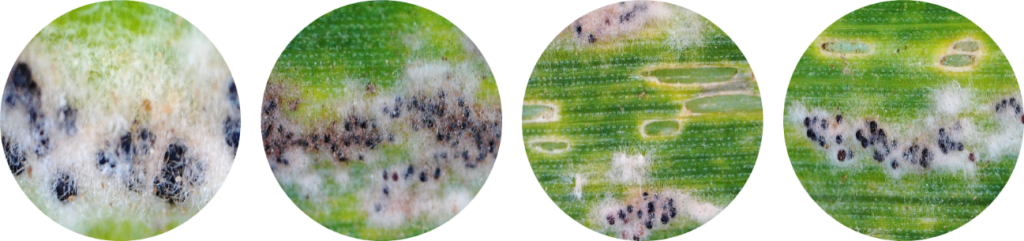

Симптомы поражения: возбудитель паразитирует на листьях, листовых влагалищах, стеблях и даже на колосовых чешуях образуя беловатый паутинистый налёт, который со временем приобретает форму плотных ватообразных подушечек, иногда сливающихся на поражённой поверхности. Этотналет можно легко стереть пальцем или смыть. (рисунок 1)

В цикле развития гриба имеется

хорошо развитая поверхностная грибница (мицелий), конидиальная и сумчатая стадии. При продолжительном развитии болезни в белом налёте становятся хорошо заметны множественные, очень мелкие (0,2-0,4 мм) чёрные сферические образования – клейстотеции.

Инкубационный период болезни составляет от 3 до 11 дней. Зимует мицелий гриба в листьях озимых колосовых культур и злаковых сорняков, а также клейстотеции (плодовые тела гриба), также сохраняются на пожнивных остатках.

- Вред от болезни:

- уменьшение ассимиляционной поверхности листьев;

- разрушения хлорофилла;

- снижение кустистости из-за отмирания листьев (при сильном поражении);

- задержка фазы колошения;

- уменьшение содержания белка и крахмала в зёрнах;

- при распространении болезни на колосе – пустоколосость.

- Факторы, содействующие развитию болезни:

- высокая влажность 60-100%;

- температура воздуха 3-25 С0;

- выпадающие росы;

- чередование тёплых и пасмурных дней;

- восприимчивые сорта;

- загущённые посевы;

- обильное количество сорняков (в первую очередь злаковых и, в частности, пырея ползучего);

- высокие дозы азотных удобрений.

- Меры защиты:

- обработка фунгицидами по вегетации при первых признакахзаболеваний и наступлении благоприятных условий для инфицирования;

- протравливание семян системными фунгицидами, которые обладают пролонгированным действием;

- использование устойчивых сортов растений;

- ранняя зяблевая вспашка, так как уничтожаются злаковые сорняки, падалица и растительные остатки, которые выступают в роли промежуточных звеньев в развитии заболевания;

- соблюдение оптимальных сроков посева, потому что при ранних посевах заражаются всходы;

- соблюдение севооборота;

- изолирование полей озимых от яровых культур;

- обеспечение достаточным количеством калия и фосфора.

Преимущества СОЛИГОР® и результаты опыта

Система защиты растений должна базироваться на самых эффективных фунгицидах, только тогда вложения в защитные мероприятия будут экономически оправданы. В линейке компании Bayer таким препаратом является трехкомпонентный фунгицид СОЛИГОР®.

В состав СОЛИГОР® входят три д. в., которые принадлежат к различным химическим классам. Это сводит к минимуму риск возникновения и проявления резистентности на зерновых культурах. Спироксамин (класс – спирокеталамины/морфолины), 224 г/л; тебуконазол (класс –триазолов), 148 г/л; протиоконазол (класс – триазолинтионы), 53 г/л.

Спироксамин – относится к классу спирокеталамины/морфолины, которые легко искореняют мучнистую росу. Помимо этого, д. в. способствует лёгкому проникновению через липидный слой других д. в., что ускоряет проникновение и подавление различных патогенов в растении. Также за счёт этой особенности повышается дождестойкость препарата по сравнению с другими конкурентами.

Протиоконазол – проявляет высокую эффективность против септориоза, пиренофороза, фузариоза и других листостебельных заболеваний. Под влиянием этого д. в., уже через 1,5 – 2 дня проросшие споры приостанавливают своё развитие.

Протиоконазол – единственный триазол способный оказывать стимулирующее воздействие на рост и развитие растений. Он усиливает фотосинтез (озеленяющий эффект) на флаговых листьях особенно – яровой пшенице. В Европе протиоконазол является лидером в борьбе против колосовых и листостебельных заболеваний. Кроме того, д. в. долго распадается в тканях растений, за счёт чего продолжительность действия фунгицида СОЛИГОР® увеличивается.

Тебуконазол ингибирует биосинтез стеролов, нарушая целостность клеточных стенок патогенов. Высокая скорость его перемещения и проникновения в клетку обеспечивает быстрое лечебное и самое главное искореняющее действие патогенна. Особенно эффективно д. в. против всех видов ржавчин.

В 2024 году опыт по применению фунгицида СОЛИГОР® в дозировке 0,8 л/га был заложен в одном из хозяйств Алтайского края. Хозяйство применяет традиционную схему защиты: пропиконазол 300г/л + тебуконазол 200г/л в дозировке 0,4 л/га (рисунок 2).

Производственный опыт по изучению эффективности фунгицидной защиты от болезней был заложен на посевах яровой пшеницы сорт Алтайская жница, обработка однократная в фазу флагового листа.

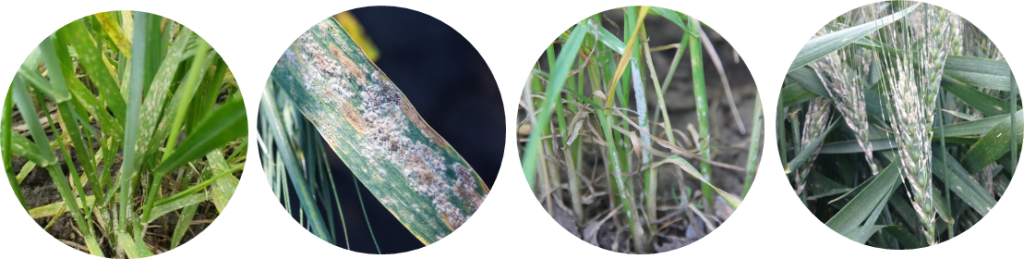

В условиях 2024 года широкое распространение на посевах яровой пшеницы получила мучнистая роса. Со второй декады июня болезнь проявилась в виде единичных подушечек в нижнем ярусе, на стебле и листовой поверхности. Обильные дожди и росы активно способствовали развитию инфекции, которая в первой декаде июля активно заселяла растение в верхнем ярусе. Кроме того, на растениях присутствовали незначительные повреждения септориозом и гельминтоспориозом преимущественно в нижнем и среднем ярусе.

Оценка эффективности применённых фунгицидов против мучнистой проводилась на 15 сутки после обработки, результаты которой представлены в таблице 1.

| № | Варианты | Норма расхода л/га | Ярус листьев сверху вниз | Среднее поражение растения | ||

| 1-й | 2-й | 3-й | ||||

| 1 | Солигор | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 0,9 |

| 2 | Пропиконазол 300г/л+Тебуконазол 200г/л | 0,4 | 0,9 | 9,4 | 22,9 | 11,1 |

В среднем поражение растений мучнистой росой варьировало по вариантам от 0,9 до 11,1%, при максимальном поражении на контрольном варианте (схема хозяйства, рисунок 3) – 11,1%.

При этом, надо отметить, что на отдельных растениях на варианте хозяйства развитие болезни после применения фунгицида не остановилось, а продолжило развиваться и уже на 25 сутки поражение достигало до 60%.

| № | Варианты | Норма расхода л/га | Масса 1000 зёрен, г | +/- к контролю, г | Урожайность, ц/га |

| 1 | Солигор | 0,8 | 38,3 | — | 39,0 |

| 2 | Пропиконазол 300г/л+Тебуконазол 200г/л | 0,4 | 34,7 | 3,6 | 32,4 |

Вариант применения препарата СОЛИГОР®, 0,8 л/га, показал высокую эффективность в защите яровой пшеницы от листостебельных инфекций и, в частности, от мучнистой росы. Это позволило сохранить урожай и получить достоверную прибавку +6,6 ц/га, при этом увеличилась и масса 1000 зёрен +3,6 г к варианту сравнения.

В заключении следует отметить, благодаря своему уникальному составу и системному действию СОЛИГОР® обладает комплексным подходом к защите и искоренению имеющих заболеваний, оказывает лечащей эффект от потенциально опасных и вредоносных патогенов. В перечень контролируемых вредоносных объектов входят: мучнистая роса, пиренофороз, септориоз листьев, фузариоз колоса, септориоз колоса, ринхоспориоз, сетчатая пятнистость, тёмно-бурая пятнистость, все виды ржавчины и др. Все перечисленные заболевания способны нанести огромный ущерб для получения хорошего и качественного урожая. Научно доказанно, что потеря урожая от болезней может достигать до 60-80%, а в отдельных случаях и полной гибели всего поля, поэтому включение препарата СОЛИГОР® в систему защиты хозяйства позволит снизить риск поражения различными заболеваниями и, в частности, избавиться от мучнистой росы.

Шукис Станислав Константинович, к.с.-х.н., агроном-консультант АО Bayer.

Партнерский материал

Реклама, ЕРИД: 2VtzqvdvjQB, ООО «Медиа Импакт», 7727652731